Layakkah Menjadi Alumni Al-Azhar?

Perubahan adalah tabiat kehidupan. Dengan kata lain, alam semesta beserta isinya ini tidak mengenal kata diam.

Risalah Perempuan

Perempuan. Iya, makhluk itu bernama perempuan. Keberadaannya adalah keseimbangan kehidupan. Jika kafilah kehidupan itu seperti burung, maka burung itu tidak akan pernah beranjak dari tempatnya, jika hanya mempunyai satu sayap. Begitu pula dengan kehidupan. Perempuan dan laki-laki adalah sepasang sayap yang membuat burung kehidupan bisa berterbangan membelai alam raya dalam keseimbangan dan ketenangan.

هذا الذي نريده من الطلبة الإندونيسيين

للحياة آمال لا تعد، وتزداد بغِيَر الدهر، حتى لكثرتها تُنسى وتفوت، والناس نوعان؛ فمنهم من في الحياة متيقّظ ومنهم نائم. فأما المتيقظ فسرعان ما يسلك المسلك الذي خططه لنفسه ليكون ما يشاء في الحال والمستقبل، ويبذل في نيل المطالب جهدَه إلى حدّ ما، وأرواح المتفائل ممتزجة في حركاته وسكناته، فتطمئن قلبه، ويستقر ضميره، متوكلا على الله جل شأنه. وأما النائم فهو عن حياته متجاهل، فلا يبالي بما له ومن حوله، وهو في الحقيقة ميّت بَيْدَ أن نفسه حيّة تسعى، وآماله تزداد طولا غير أنه باق على حاله كالماء الراكد، وهكذا

Aku Tidak Bisa Selamanya di Sini!

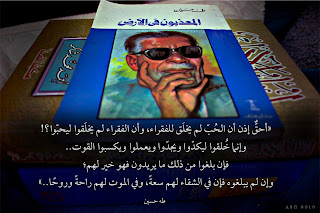

Taha Hussein dan Mereka yang Tertindas

Melihat hal memuakkan di atas, Taha Hussein langsung mengaktualkan kekesalan dan kegeramannya lewat berbagai macam artikel dan cerpen yang dimuat di koran ataupun majalah.

Pada awalnya, tulisan-tulisan kritis Taha Hussein ini didominasi oleh nuansa sindiran. Namun setelah mendapati bahwa sindiran rupanya hanya membuat para penguasa dan koleganya makin tenggelam dalam kenikmatannya; Taha Hussein, lewat tulisan-tulisan berikutnya, langsung saja mengkritik mereka tanpa pandang bulu. Beberapa lama kemudian, semua artikel dan cerpen kritis tadi ia kumpulkan di dalam satu buku, yang ia namai al-Mu’azzabun fi al-Ardh (Orang-Orang yang Tertindas di Muka Bumi).

Belum lama cetakan pertama al-Mu’azzabun fi al-Ardh tadi dinikmati para pembacanya, buku tersebut harus menelan pil pahit ketika mendapati dirinya diberedel dan diberangus dari pasaran oleh pemerintah waktu itu.

Melihat hal menyesakkan tersebut, Taha Hussein hanya bisa gigit jari penuh kecewa. Jika ada yang berkecamuk di dalam hatinya, maka itu tidak lain adalah untaian doa semoga pemerintah yang zalim ini segera tumbang.

Menurut penulis, tulisan-tulisan di dalam al-Mu’azzabun fi al-Ardh tidak lain merupakan aktualisasi bagaimana sastra dan sastrawan sejati menjadi cerminan dari keadaan rakyat dan tanah air yang sesungguhnya. Para sastrawanlah yang lebih mendengar dan merasakan jeritan kepedihan saudara mereka yang terkekang di bawah penindasan dan ketidakadilan. Apa yang pemerintah tahu terkait penderitaan rakyat miskin yang hidupnya semakin hari semakin melarat? Jika pun para penguasa dan pemangku kebijakan tahu, apakah hati mereka akan tergerak untuk meringankan sedikit saja beban dan penderitaan mereka?

Jika Anda tidak percaya, silakan baca bagaimana kisah tragis bocah miskin yang bernama Salih, ketika pakaian baru pemberian temannya, yang mestinya membawa kebanggaan, justru mendatangkan siksaan dari ibu tirinya. Sesaat kemudian si Salih langsung bunuh diri di lintasan kereta api.

Atau kisah tragis nelayan penyakitan yang bernama Qasim, ketika mendapati putri semata wayangnya melakukan perbuatan keji bersama suami adiknya. Tak ayal, si Qasim begitu kesal lalu menggerutu penuh kecewa, “Tidak seharusnya orang-orang miskin dan melarat melahirkan bayi perempuan.” Atau kisah-kisah tragis lainnya yang siap mengoyak-ngoyak bahkan menyayat-nyayat hati Anda.

Melihat keindahan tulisan-tulisan yang ada di al-Mu’azzabun fi al-Ardh yang begitu menyentuh sekaligus menyayat hati, di samping melihat realitas kehidupan sosial dan ekonomi Mesir belakangan ini; tak pelak majalah al-Azhar, pada era kepemimpinan Prof. Dr. Muhammad Imarah, pun kembali memuat beberapa tulisan di buku tersebut.

Di antaranya adalah tulisan yang berjudul Tadhamun (Solidaritas), di mana Taha Hussein menarasikan dengan uslubnya yang menawan kisah Umar bin Khattab pada Tahun Kebinasaan (‘Am al-Ramadah) dan pentingnya sifat solider.

Begitu juga dengan tulisannya yang berjudul Tsiqal al-Ghina (Beratnya Sebuah Kekayaan), di mana ia membawakan kisah seorang pebisnis ulung sekaligus saudagar kaya raya yang juga sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ia memaparkan bagaimana sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi, masih tertatih-tatih langkahnya menuju surga, lantaran kekayaannya yang melimpah ruah. Padahal Ibnu Auf sendiri adalah sahabat yang paling peduli dan dermawan hingga akhir hayatnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang kaya kita di era modern ini? Bagaimana keadaan langkah mereka menuju surga? Apakah mereka seperti Ibnu Auf dalam perjuangan dan pengorbanannya dalam membela Islam? Apakah mereka seperti Ibnu Auf dalam kepedulian dan kedermawanannya?

Akhirnya, selain memberikan gambaran bagus bagaimana sebuah keindahan uslub dalam bahasa Arab, buku ini menjadi penting (bahkan wajib) untuk dimiliki dan dibaca; agar sifat solider, peduli, tenggang rasa, setia kawan, dan sifat-sifat mulia lainnya; paling tidak mulai tersemai di dalam diri kita.

Tidak hanya itu, buku ini akan mengajarkan kepada Anda bagaimana sejatinya menjadi seorang sastrawan, yaitu ketika ia benar-benar menjadi cerminan dari rakyat dan kondisi tanah airnya. Bukan seperti mereka yang hidup dalam kemunafikan dan tak henti-hentinya mencari muka di depan penguasa.

Putus Asa

Menanggalkan Kacamata

|

| Lokasi: Masjid Ahmad bin Tulun, Kairo |

Ahmad Satriawan Hariadi

Ahmad Satriawan Hariadi